基本情報技術者試験や応用情報技術者試験を独学で受験する人にとって、午前・午後の両方の対策が必要です。ちなみに、基本情報では午前試験・午後試験を科目A・科目Bと表現しますが、本記事では午前・午後と記載します。

特に午前問題は幅広い知識が問われる一方、午後問題は応用力・文章読解力が求められるため、バランスよく学習する必要があります。

そんなときに頼りになるのが「過去問道場」です。多くの受験者は午前問題対策として利用していますが、実は午後試験にも活用できます。

私も以前、基本情報、応用情報を取得しましたが、その際も過去問道場は大いに活用しました。写真は応用情報ですが、800問以上の問題を解きました。午前試験だと1回80問なので、10回分以上解いたことになります。

この記事では、午前・午後の両方で過去問道場を最大限活用する方法を紹介します。

本記事は、このような人におすすめです!

- 基本情報、応用情報を取得したい

- 過去問道場を活用して試験に合格したい

- 過去問道場の有効活用法を知りたい

また、基本情報や応用情報の独学勉強法について紹介している記事もあるので、参考にしてみてください。

過去問道場とは?

過去問道場とは、情報処理技術者試験などの過去問題を無料で解くことのできるWebサービスです。私が使用したのは「基本情報技術者試験」、「応用情報技術者試験」の2つですが、他にも「ITパスポート」、「情報セキュリティマネジメント」など、様々な試験に対応しているようです。

「無料なのって大丈夫なの?」「個人情報を取られたりしない?」など不安に感じる人もいるかもしれませんが、過去問道場は、受験者の学習支援を目的としているため、無料で提供されています。その代わり、テレビCMのようにサイト上に広告が貼り付けられています。また、一部のサービスが有料オプションとして提供されています。(模擬試験形式の問題数を指定できたりしますが、私は使用しませんでした。)過去問道場ではアカウント登録ができますが、この際も個人情報が聞かれることはありませんでした。

基本情報・応用情報の過去問をほぼ全て網羅しており、基本情報では2,860問、応用情報では3,200問が用意されています。(2025年8月時点)最新の試験回もあるので、問題量としては申し分ありません。

午前試験に関しては、試験回ごと、分野ごと、模擬試験形式の3パターンから出題が可能なので、とても汎用性があります。アカウント登録をすることで、間違えた問題、保存した問題からの出題も可能になります。

過去問道場の特徴をまとめると、このようになります。

- 過去問を無料で解けるサービス

- 基本情報、応用情報の過去問をほぼ全て網羅

- 試験回ごと、分野ごと、模試ベースなど、豊富な出題パターン

- 各問題に対する解説が丁寧で、理解しやすい

- スマホやPCからいつでも利用可能

- アカウント登録することで復習しやすくなる

午前試験での活用法

基本情報・応用情報の午前試験は過去問がそのまま出題されるケースも多く、学習量がそのまま結果に反映されます。また、間違えた問題を再度復習することで、より合格率を高めることができます。ここでは、私が実践した午前試験における過去問道場の活用法を紹介します。

腕試し!模擬試験形式

私が最も使用したのが「模擬試験形式」です。過去問から各分野を自動的に抽出して、実際の試験と同じ問題数を出題してくれます。この結果を見ることで、自分の現在地を確認することができます。実際の試験と分野ごとの割合などが微妙に異なる場合がありますが、私の感覚ではほぼ同じ形式であり、難易度も実際の試験とほぼ同じでした。

おすすめの活用シーンは、「初めて問題を解くとき」、「復習が終わった後」、「試験直前の確認」です。いずれの場合でも、自分現在地を確認するために活用することができます。

いつでもできる、ランダム出題

ランダム出題は、試験回や分野の指定などを全く行わずに問題を解き続けるものです。上の模擬試験形式のような問題数の指定がないため、電車の移動中やテレビCM中などのスキマ時間の活用がしやすいです。

私は主に電車の移動中にランダム出題で勉強していました。移動中だと紙に書いて解くような計算問題が解きづらいため、アルゴリズムなどの計算問題を分野から除いてランダムに出題していました。このように、自分が解く必要のない分野を除いて出題する、という方法も有効です。

復習したい問題をチェック

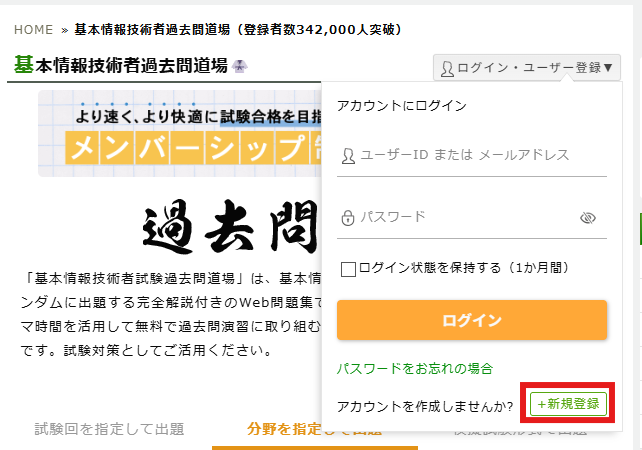

※この機能はアカウント登録をしないと使用できません。下の写真の場所から新規登録ができます。(応用情報も同様です)

勉強において最も重要な要素は、「復習」です。過去問道場では、アカウント登録をすることで復習を実施することができます。

間違えた問題を復習する形でも大丈夫ですが、私のおすすめは「チェック機能の活用」です。間違えた問題だけではなく、たまたま正解した問題や、間違えた問題の中でも絶対にできるようにしなければならない問題にチェックをつけておくことで、チェックを付けた問題を復習することができます。

過去問道場のチェック機能はとても優秀で、緑・黄色・赤の3種類のチェックを付けることができます。私は黄色・赤のチェック機能を使用していました。

- 黄色、、正解した問題のうち、たまたま正解した問題

- 赤、、間違えた問題のうち、絶対にできるようにしなければいけないと思った問題

チェックする問題は定期的に見直しておくことで、試験直前はチェック問題だけを復習し、完璧にすればよいだけの状態になっていました。チェック機能を活用した復習はとても便利なので、ぜひ活用してみてください!

午後試験での活用法

あまり知られていないかもしれませんが、過去問道場には、午後試験の過去問も搭載されています。午後試験用の参考書を買うのも良いですが、個人的には過去問道場だけで十分な対策ができると思います。ここでは、私が実践した午後試験における過去問道場の活用法を紹介します。

得点源の分野を作る!分野別に出題

午後試験では、ある程度出題分野が決まっています。特にセキュリティは基本情報・応用情報共に必須となるため、セキュリティの分野に集中して解くことで点数の底上げができます。

基本情報では、主に疑似言語の問題が出題されます。問題の形式が特殊なので、理系出身でも初見で解くことは難しいです。しかし、ある程度問題を解いていくと徐々に慣れていき、スムーズに解けるようになります。疑似言語を得点源にすることができれば、午後試験は普通に合格できるようになるはずです。

応用情報では、必須選択のセキュリティ以外の問題を自分で選択することができます。各分野の問題を解きながら、自分がどの分野を選択するかを考えておきましょう。実際の試験では、セキュリティを除くと10問中4問を選択することになりますが、練習では、5,6問を選べるようにしておきましょう。このように余裕を持っておくことで、本番に自分の点が取れる4問を選ぶことができます。「仕事でプログラミングをやってるからプログラミングは絶対選ぶ!」など得点源となる分野があると、本番迷わずに選ぶことができます。

応用情報午後試験の選択問題についてや、私がどの分野を選んだかについては、応用情報の勉強法を紹介した記事に記載していますので、参考にしてみてください。

時間を計って本番演習

午後試験ではプログラミングなどの計算問題があるため、時間管理が重要になります。特に応用情報の午後試験は、150分あっても時間が足りない場合があります。私も、試験本番は見直しの時間を取ることができませんでした。試験1回分を残しておき、本番モードで時間を計りながらやってみましょう。応用情報では、問題を見てから解く問題を選ぶ練習にもなります。

1度練習をしておくことで自分の最適な時間配分を理解することができ、本番に役立てることができます。私は時間がなくて1回しかできませんでしたが、時間がある人は何回か本番演習をすることで、時間管理の精度を高めることができ、本番に自分の取れる最高点を取ることができます。

まとめ

過去問道場は、午前試験だけでなく午後試験の対策にも活用できる強力なツールです。便利機能も多く、活用法も様々です。

私はこの記事で紹介した様々な活用方法で、基本情報・応用情報に独学で一発合格することができました。

これから受験する人は、この記事を参考にしていただき、過去問道場をフル活用して効率的に勉強を進めてください!

なお、基本情報・応用情報の独学勉強法を紹介した記事もあるので、参考にしてみてください。